vai alla pagina precedente

Mastriani: il primo

scrittore europeo di “gialli”

181. Or dunque: lo scrittore statunitense Edgar Allan

Poe (1809-1849) fa storia a sé; ma, per il romanzo

“Il mio cadavere”, del 1851, Mastriani è senz’altro da

considerarsi il primo scrittore europeo del

genere “giallo”, essendo il suo lavoro ben anteriore al

celebre “La pietra di luna” di Wilkie Collins

(1824-1889) che uscì nel 1868, ed ancor più al già

citato “Uno studio in rosso” di

Arthur Conan Doyle (1859-1930)

che è del 1887.

Angiolina e … Ginevra

182. Molto interessante è anche il romanzo “Angiolina o

la corìfea” (1857), soprattutto per il confronto, che

l’attento lettore potrà fare, con l’immeritatamente un

po’ più noto “Ginevra o l’orfana della Nunziata” di

Antonio Ranieri (1806-1888), il molto discusso

sodàle di Giacomo Leopardi.

Il Ranieri aveva pubblicato la sua “Ginevra” la prima

volta nel 1839, denunciando maltrattamenti ed abusi

presso il celebre ricovero per bambini abbandonati

“dell’Annunziata” in Napoli.

Ma egli era mediocre scrittore oltre che mediocrissimo

uomo, come poi meglio si vide con la pubblicazione dei

suoi “Sette anni di sodalizio con Giacomo Leopardi”

(1880).

Per imperizia letteraria e malafede politica, esagerò

dunque in maniera finanche grottesca gli abusi e le

carenze pur realmente presenti alla Nunziata ed avvenne

semplicemente che l’allora Ministro dell’interno

Niccolò Santangelo, essendo

fratello del capo dell’amministrazione della Nunziata,

lo fece detenere in prigione per 45 giorni.

Ma il re Ferdinando II di

Borbone (anche in seguito alla intercessione del

presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Ceva

Grimaldi, che era ostile al Santangelo) lo fece liberare

ed assegnò 50 mila ducati in più di rendita alla

Nunziata e all’Albergo dei poveri, cambiandone anche

l’amministrazione, al fine di eliminare le carenze e gli

abusi realmente riscontrati.

|

|

Angiolina nell'edizione Salàni |

183. Quegli “eroici” 45 giorni di carcere fecero però di

lui, dopo il 1860, una sorta di “martire” del

Risorgimento: egli, che era stato assai cautamente

liberale nel 1848 e figurava semplicemente fra i

notabili che si recarono a Grottammare per invitare

Vittorio Emanuele II ad invadere il Regno delle due

Sicilie “a nome del popolo napoletano”, si ebbe il posto

di deputato del Regno d’Italia per 20 anni (dal 1861 al

1881) e subito dopo di senatore fino alla morte

(1882-1888), nonché una cattedra di “Filosofia della

storia” presso l’Università di Napoli, per chiari meriti

solo politici.

184. Il Mastriani, con la sua “Angiolina”, a confronto

col Ranieri e la sua “Ginevra”, appare, a giudizio di

chi scrive, un gigante, sia come scrittore sia come

uomo.

Dopo il 1860: le sventure

di un non-sabàudo

185. Nel

settembre del 1860, Francesco Mastriani indossò, sia

pure per breve tempo, la divisa della Guardia Nazionale

cittadina, allora ristrutturata dal Ministro

dell’Interno Liborio Romano con l’intenzione di favorire

un “passaggio dei poteri”, il più possibile indolore,

tra Francesco II di Borbone, che usciva da Napoli per

tentare un’ultima resistenza nella fortezza di Gaeta, e

Garibaldi che era ormai prossimo ad entrarvi.

In quel

cruciale settembre, egli “respirò nell’aria”

l’entusiasmo e le speranze che l’ingresso di Garibaldi

in Napoli accese, non solo nella classe borghese

liberale ma anche in larghi strati del popolo minuto. Ma

anch’egli, come quasi tutti, ne rimase ben presto

deluso.

186. Dopo

l’occupazione sabauda nel 1860, e precisamente il

1°maggio 1862, cessò la pubblicazione del

Giornale del Regno delle due Sicilie

e Mastriani,

come gli altri redattori, fu dapprima collocato “in

aspettativa” con intero stipendio il 24 settembre 1862,

e l’anno dopo, con il Decreto N°1384 emesso da Torino il

19 luglio 1863, dichiarato “in disponibilità”.

Il 17 aprile

del 1865, rinunciò ai suoi diritti di “impiegato in

disponibilità”, in cambio della somma una tantum,

al netto di trattenute, di lire 1142,20 corrispondente

ad un’annata di stipendio.

187. Il fatto di aver collaborato con giornali

borbonici, e forse ancor più di aver riposto grandi, e

presto deluse, speranze in Garibaldi, gli procurò la

permanente diffidenza, ostilità e sotto-valutazione da

parte del nuovo potere sabàudo e della scuola liberale.

Il famoso storico della letteratura Francesco De Sanctis,

patriota italiano e Ministro della Pubblica Istruzione

nei primi governi post-unitari, non lo ritenne

meritevole di alcuna citazione nei suoi studi critici,

mentre definì lo scrittore Carlo Tito Dalbono (1817-1880),

suo compagno di partito, il “più napoletano de’ Napoletani,

come fu detto di Palmerston che era il più inglese

degl’Inglesi”

[71].

In realtà, il Dalbono, oltre che uomo politico,

giornalista, critico d’arte, autore di drammi e di guide

turistiche, fu scrittore di insipidi e sin troppo

fantasiosi “romanzi storici”, confusamente ispirati a

storie e leggende popolari napoletane, senza in realtà

essere “né storico né romanziere” (Federico Verdinois).

In ogni caso, è un fatto che i suoi romanzi, già pochi

anni dopo la sua morte, non li leggeva più nessuno,

mentre quelli di Mastriani diventavano sempre più

popolari.

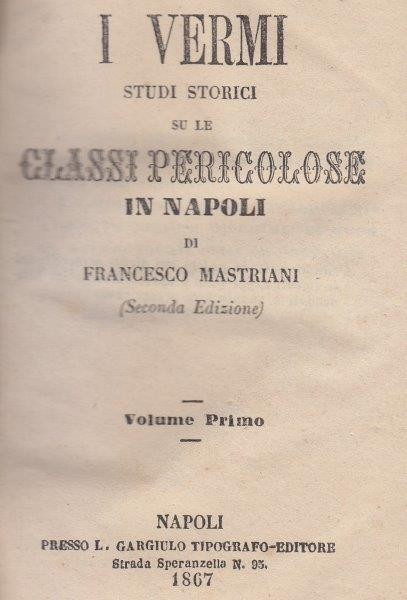

I grandi romanzi degli anni Sessanta

188. Negli anni Sessanta, a dispense sui giornali ed in

volume, il Nostro pubblicò la sua celebre trilogia:

1)

I VERMI - Studi storici sulle classi pericolose in

Napoli – Tipografia di Luigi Gargiulo, Strada

Speranzella n°95, Napoli, 1863.

2)

LE OMBRE - Lavoro e miseria – Romanzo storico-sociale -

Tipografia di Luigi Gargiulo, Strada Speranzella n°95,

Napoli, 1868.

3)

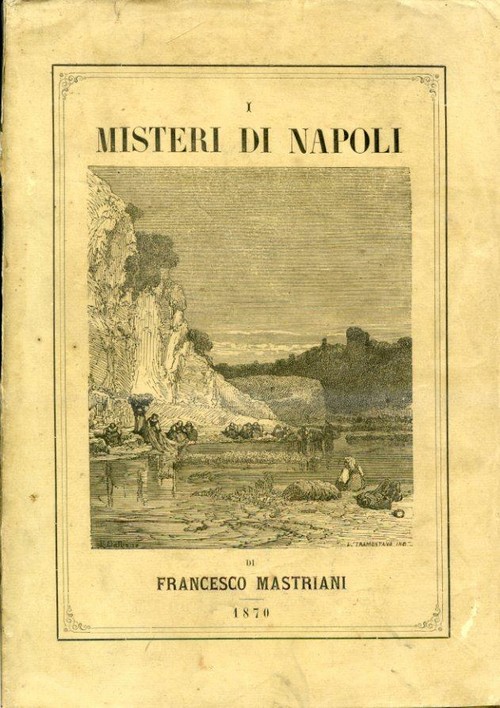

I MISTERI DI NAPOLI - Studi storico-sociali -

Stabilimento tipografico del Comm. G. Nobile, Vicoletto

Salita a’ Ventaglieri n°14, Napoli, 1869.

I vermi: il titolo

189. Il Mastriani stesso spiega il titolo dell’opera,

con le seguenti parole:

“Come il marciume, la sordidezza (= sporcizia) e

la morte producono i vermi nel mondo fisico, così

l’OZIO, la MISERIA e l’IGNORANZA producono i loro

vermi nel mondo morale … i miserabili sono

gli appestati della società perciocché sono quelli

appunto che più portano scoverta la piaga che li rode;

mentre gli oziosi gittano su la loro cangrena le

essenze più prelibate e odorose; e gli ignoranti

la coprono con una fascia d’oro o di seta”.

I vermi: lo scopo

190. Egli spiega poi anche lo scopo “utile e morale” che

il suo libro si propone:

“Illuminar quindi, per quanto è possibile, il povero

onesto, la innocente figlia del popolo e il giovin

signore su gli agguati che lor tendono

incessantemente quelli che speculano su l’ozio,

su la miseria e su l’ignoranza, ci sembra

opera santa, quali si vogliano i mezzi che a ciò

s’impieghino ...

La nostra speranza è che (questo libro) sia letto

e propagato fra le classi medesime di cui ci occupiamo,

e verso le quali non abbiamo che un sentimento di

profonda commiserazione e un desiderio vivissimo di

cooperare al salutare ritorno di qualcuno di questi

miseri nel seno degli onesti, e nelle ordinarie

condizioni della vita sociale, da cui si trovano oggidì

segregati ed espulsi”.

I vermi: lo stile

191. Infine, il Mastriani ci spiega anche il suo stile

letterario di “fotografismo topografico” (Luca Torre):

fatti veri, particolari esattissimi,

luoghi visti anzi studiati da vicino, personaggi

realmente esistenti:

“I fatti su cui si appoggiano i nostri studi storici

sono, la maggior parte, veri: i particolari che diamo

sui costumi, su le pratiche, sul linguaggio di queste

classi sono esattissimi, perciocché, vincendo la

ripugnanza che c’ispiravano i luoghi più abbietti,

abbiam voluto studiarli da vicino, per offerirne un

quadro sincero, comeché sempre velato da quel santo

pudore che le lettere non debbono mai abbandonare. I

personaggi che figurano in questi nostri racconti sono

la maggior parte esistenti …”

|

|

I vermi di Francesco Mastriani |

I vermi: lo schema

192. Il libro si articola dunque, con chiaro intento

istruttivo, nelle 3 “piaghe” dell’ozio, della miseria e

dell’ignoranza, più una conclusione, secondo la schema

seguente:

PRIMA PIAGA: L’OZIO

-

Parte prima: La camorra elegante

(I - A Posillipo; II – Madama Antonetta; III –

Blandina; IV - Le farfallette; V - La trìbade; VI –

Carolina; VII - La lotta; VIII - La vittoria).

-

Parte seconda: I vagabondi

(I – Il tempo e la potestà paterna; II - Le tarle;

III - Dio non paga il sabato).

-

Parte terza: I lavori forzati

(I – Il bagno di Nisida; II - Stefano Merli).

SECONDA PIAGA: LA MISERIA

-

Parte prima: Gli accattoni

(Preliminari; I - Francesco Loiodice; II - Il

letterato; III - Il figlio dell’esule; IV - La fossa

dei poveri; V - L’improba mendicità).

-

Parte seconda: Falsi mestieri e domestici

-

Parte terza: La prostituzione

(Preliminari; I - Lucia; II - Le case infami; III -

La prima notte; IV - La casina francese; V - Il

peccato dell’impurità; VI - La moglie e la druda;

VII - La madre; VIII - La riabilitazione; Riepilogo;

Il sifilicomio in Napoli).

TERZA PIAGA: L’IGNORANZA

CONCLUSIONE

Ma non come Victor Hugo!

193. “Noi avevamo concepita quest’opera molto innanzi

che fosse venuto a luce il libro stupendo de'

Miserabili di Vittor Hugo. Confessiamo che la

lettura di questo ammirabile lavoro del romanziero

francese ci avrebbe scoraggiati dallo intraprendere il

nostro, qualora non ci fossimo avveduti della

differenza della indole dell’opera, differenza

che i nostri lettori rileveranno di per sé, dove

attentamente si facciano a leggerci.

Nel resto, non bisogna mai diffidare delle proprie forze

quando si ha in vista, non un titolo di vanagloria, ma

uno scopo utile e morale, e il bene de’ propri

concittadini”.

Le ombre: lavoro e

miseria

194. “Dopo I vermi scrissi I figli del lusso,

farfalle sociali che nascondono sotto le loro ali

screziate il bruco schifoso.

E poco di poi, scrissi Le ombre in cui, svolgendo

la vita dell’operaia nella sua triplice elegia di

Orfana, Moglie e Madre, toccai di quella enorme

ingiustizia sociale quale è il lavoro donnesco …”

195. Tuttavia, il libro per il quale ancor oggi

Mastriani è più conosciuto è il celebre “I misteri di

Napoli”, del 1869, al cui riguardo, però, del tutto

ingiustificati pregiudizi hanno fatto accumulare varie

inesattezze, a dissipar le quali non v’è cosa migliore

che lasciare la parola allo stesso Mastriani …

|

|

Le ombre di Francesco Mastriani |

I misteri di Napoli

secondo Mastriani

196. “Gran tempo innanzi di scrivere “I vermi”, “I figli

del lusso” e “Le ombre”, avevo divisato di pormi alla

presente opera ma non poche ragioni mi dissuasero allora

di mettervi mano …

197. Erano recentemente venuti a luce (1843) “I misteri

di Parigi” del Sue, opera che aveva cattivato le

simpatie di tutta Europa e che, in piccolo spazio di

tempo, ebbe l’onore di numerose ristampe e traduzioni.

La smania di imitare le cose francesi, funesta debolezza

in Europa tutta e massime in Italia, fe’ piovere

misteri da tutte le parti.

Ogni paesello, ogni borgata, ebbe un Eugenio Sue, tanto

che i misteri vennero in parodia… insomma, la

maggior parte de’ romanzieri si dettero a scavare nelle

fogne della società per mettere in evidenza tutto ciò

che, ne’ diversi centri di civili popolazioni, è di più

laido e nefando.

198. Aborrente, per principio e per gusto, da tutte le

grette imitazioni e segnatamente dalle novità che ci

vengono da’ nostri vicini di oltralpe, tenni fermo, per

non breve spazio di tempo, a non voler apporre il titolo

di Misteri di Napoli a nessuna delle mie opere …

Dàtomi, per naturale propensione e per gusto, alla

sintesi psicologica delle diverse classi che compongono

il civile consorzio, volli attentamente studiare da

vicino quella gran sezione degli abitanti d’un vasto

centro di popolazione i quali danno il maggior

contingente agli sgabelli infami delle Corti di Assise.

Scrissi “I vermi” e quindi “I figli del lusso” … e poco

di poi scrissi “Le ombre” …

199. Ora, mi si conceda di dire qualche cosa intorno

allo scopo che mi prefissi in questo mio nuovo lavoro …

Dove io avessi ripescato nel fango della nostra società,

non avrei fatto altro che ripetere, sotto altra forma,

le brutture da me descritte ne' Vermi e nelle

Ombre: il mio libro non sarebbe stato che una

pallida imitazione d’una mia stessa opera o di altre di

simile stampo. Ho voluto invece seguire un cammino

affatto opposto.

Ed a far pienamente intendere il mio concetto, è d’uopo

che io tocchi brevemente di alcuni speciali caratteri

de’ tempi nostri e di noi altri meridionali in

particolare.

Alcuni speciali caratteri

de’ tempi nostri

200. Noi manchiamo di convinzioni e di princìpi: è

questo il più spiccato carattere della presente

generazione. Tutto assorti negli interessi materiali,

noi sfuggiamo di occuparci di noi stessi; e fine

supremo della vita poniamo il godimento materiale

dell’oggi.

E, gittàti al di fuori di questi materiali interessi,

noi non abbiamo nessuna fede, senza peraltro essere

perfettamente increduli; non abbiamo nessun saldo

convincimento, e sia pure un errore, un paradosso.

Diciamo di credere alla esistenza di Dio, ma la

nostra adorazione è tutta pel vitello d'oro. Non

siamo atei, non siamo scettici, non siamo credenti, non

siamo niente.

In quanto alla immortalità dell'anima, ai futuri destini

dell'uomo, tutto ciò non ci riguarda; il to be or not

to be (essere o non essere) ci è del tutto

indifferente. Non osiamo apertamente dire che la fede

nell'altra vita è una mera fandonia; ma ce ne ridiamo

sotto i baffi.

Le contraddizioni dei

nostri giorni

201. Da questa mancanza di convinzioni di ogni sorta

derivano le più strane e curiose contraddizioni che si

osservano a’ dì nostri:

noi confondiamo la libertà di coscienza con l’assoluto

indifferentismo su qualsivoglia credenza religiosa;

vogliamo l'indipendenza e la libertà, e non apprezziamo

che ciò che è francese, inglese o giapponese, e non

sappiamo perdonare al nostro vicino di avere una

opinione contraria alla nostra;

vogliamo l'eguaglianza civile, e non ci vergogniamo di

farci dare l'eccellenza da’ nostri servi;

gridiamo al mal governo, e non ci vogliamo prendere

l'incomodo di andare a porre una scheda nell'urna;

predichiamo filantropia, e diamo croci e premi a chi

inventa un modo novello di distruzione più pronta e più

sicura, mentre lasciamo crepare di fame la virtù e

l'ingegno;

diciamo di essere uomini positivi, e paghiamo 10.000

lire al mese a qualche saltatrice (= ballerina,

soubrettina) più o meno in grido;

facciamo arrestare i ladruncoli di fazzoletti, e

lasciamo andare a seggi governativi quelli che rubano i

milioni;

vogliamo più o meno l'emancipazione della donna, e per

poco non diamo la berlina a una povera signora che

cammini sola per le strade;

insomma … ci crediamo uomini, e non siamo che

scimmie.

202. Questa mancanza di princìpi e di convinzioni fa sì

che noi manchiamo eziandio di fermezza nei nostri

propositi, di dignità personale e di rispetto di noi

stessi.

Sempre servilmente ossequienti al potere ed alla forza,

ci contentiamo di sparlarne in segreto, balestrando

un’occhiata paurosa all’intorno per tèma di essere

intesi; non dissimili in questo dai valletti che seggono

oziosi nelle anticamere del loro padroni e che si

disfogano a maledirli, salvo a correre a baciar loro le

mani non appena li vèggano apparire in su la soglia.

La borghesia affarista

203. Dall’un canto, le classi intelligenti, educate, ed

anco istrutte, son magagnate dal tarlo della

società presente che con novello vocabolo si è nominato

affarismo: tarlo micidiale dell’anima, roditore

di ogni nobile aspirazione morale, lento ma efficace

distruttore di ogni principio di equità, di umana

fratellanza e della divina voce della carità.

La plebe scioperata

204. Da un altro canto, una sterminata classe di

scioperati, che abborrono la fatica, e che per vivere, o

per alimentare i loro vizi, debbono risolvere ogni

giorno l'arduo problema di carpire una polizzetta da 5

lire dalla tasca dei loro amatissimi fratelli in Adamo,

senza pertanto sfregarsi colle autorità di Pubblica

Sicurezza.

I governi … civili?

205. I governi civili, che schiudono carceri e all’uopo

innalzano patiboli per colpire i reati contro la

proprietà e la vita, non hanno saputo ancora trovare

un premio alla virtù…

206. Ma che dico. I governi sanno pure trovare un

premio per la più sfacciata immoralità, per la

mezzanità proterva e boriosa, per la raffinata

ipocrisia, per la codarda ed abbietta cortigianeria.

Vistosi emolumenti, alti uffizi, ciondoli e croci

piovono addosso a gente immorale, ignorante, proterva,

strisciante, vituperevole.

Siamo ogni dì contristati dallo scoraggiante spettacolo

d’impieghi ottenuti per la impudicizia di donne

disonorate, per la vergognosa condiscendenza di abbietti

mariti, e non poche volte pel sacrificio di caste ed

innocenti donzelle.

Ci nausea la vista perpetua di eleganti camorristi

accolti e festeggiati nelle case patrizie e

sfacciatamente sfolgoranti di un lusso, la cui origine

dovrebbe fare arrossire il codice penale.

207. Intanto, che cosa fanno i governi civili a pro

dell'ingegno e della virtù? Colpiscono il ladro, se

ha la malaccortezza di farsi ghermire nel momento che

mette la mano nell’altrui tasca per rubare il

portafogli, l'oriuolo o il moccichino; ma gli appiccano

un ciondolo al petto, se ha l'abilità di deviare

un milione.

E per la virtù, che si lascia trangosciare di stenti e

si astiene, che cosa fate, o signori delle aule

governative?

Ed alla vecchiezza dell’onesto operaio, che ha vissuto

illibatissima vita, qual riposo assicurate voi?

L'ospizio de’ poveri o l’ospedale! Ed alla vedova ed

agli orfani di quell’integerrimo padre di famiglia, che

abbreviò la vita per sostenere la moglie e i figliuoli,

quale sorte serbate? Alla vedova, il pane della privata

carità; ai figliuoli maschi, il supplizio del servizio

militare; alle femmine, il postribolo.

I mali che travagliano

l’Italia

208. Abbiamo in Italia la spaventevole cifra di 16

milioni di analfabeti, di cui, per carità del

suolo nativo, non dirò quanta parte spetta alla nostra

Napoli. Migliaia e migliaia di cretini vegetano

in alcune vallate delle Alpi e dell'Appennino; i quali

non hanno dell'uomo che il beffardo ironico nome. Altri

migliaia e migliaia languiscono di febbri perpetue

prodotte dalla malaria, dallo scarso e malsano

nutrimento, dalle estenuanti fatiche, dalle protratte

vigilie.

209. Né vale il dire che anche altrove questi mali

travagliano le popolazioni. Altrove, è colpa della terra

e del clima; appo noi, è colpa dell'uomo.

Egli è certo che la vita in Italia è più breve che

altrove: vergognoso oltraggio alla Provvidenza che ci

largì tutt’i tesori della sua inesauribile benevolenza!

Laddove le altre nazioni, meno favorite di noi, studiano

i mezzi di accrescere il loro benessere e la loro civile

e morale perfezione, noi studiamo i mezzi di renderci

frustànei (= inutili, vani, infruttuosi) i doni

del cielo.

Ingegni sublimi ci lasciarono pagine immortali, tesori

di scienza e di ben vivere sociale; e noi, poscia di

aver lasciato morir d’inedia que’ sublimi ingegni nel

tempo in che furono in mezzo a noi, oggidì ci teniamo

paghi di far pompa de’ loro volumi in su i palchetti

delle nostre librerie.

I misteri di Napoli sono

i misteri della virtù

210. Premesse queste cose per le generali, additerò

brevemente quale è lo scopo del mio lavoro.

Occulti fatti si compiono nel seno delle popolose città.

I grandi delitti, le opere inique, i luttuosi

avvenimenti, sono rivelati dalle cronache della stampa

periodica: i lettori ricercano con avidità questo pasto

giornaliero della loro curiosità.

Ma vi è una categoria di fatti che non hanno altro

testimone che l'occhio di Dio, fatti che onorano la

specie umana …

Il CONTAGIO DEL VIZIO, che è una delle più grandi piaghe

delle popolose città, troverebbe efficace correttivo

nello ESEMPIO DEL BENE, dove la stampa si occupasse a

ricercare i misteri della virtù con lo stesso

ardore onde si occupa a ricercare e rivelare i turpi

fatti del vizio.

“I Misteri di Napoli” saranno dunque la rivelazione

degli occulti splendori dell’anima sofferente nelle

torture sociali.

|

|

I misteri di Napoli di Francesco Mastriani |

Il male: opera di Dio o

dell’uomo?

211. Un fatto costante e terribile sembra, agli occhi

degli stolti, che faccia brutta dissonanza nell’ordine

maraviglioso della creazione: l’esistenza del male.

Questa quistione, non risoluta o mal risoluta, ha

portato l'uomo al dubbio, allo scetticismo: è essa che

crea gli atei, gli empi e i semi-credenti.

212. Ma è forse Iddio che ha creato il male? È forse

colpa dell’Artefice se una mano inesperta guasta

l'accordo della macchina, per proterva o stolta voglia

di correggerla?

Il Supremo Artefice (dice l'insipiente) non doveva

esporre l'opera sua ad essere guasta dall'uomo. E noi

rispondiamo:- La guastano forse gli animali che popolano

la terra? E vi sareste voi contentati di agguagliarvi

alla condizione degli animali? Volete sconoscere la

bontà di Dio, che vi creò Sua

immagine,

dotandovi del sublime dono della Ragione e del

Libero Arbitrio?

213. Il male è dunque incontrastabilmente l'opera

dell'Uomo. Da millenni, ei si travaglia a rendersi

felice, e non può: l’Ignoranza vi si oppone.

Ciò non pertanto, il raggio divino della Intelligenza

superò gli ostacoli infiniti che l’Ignoranza le

gittava tra’ piedi, e fece a palmo a palmo maravigliose

conquiste sul paradiso perduto. Caddero l’un dopo

l'altro gli sterminati massi che la tirannide dei

potenti, coadiuvata dalla tirannide sacerdotale, avea

innalzati a puntello di un esoso edificio di usurpazioni

e di arbitrii.

214. Quando l'orgogliosa potenza romana parea che

volesse soffocare le immortali tradizioni dell’umana

grandezza nello sfacelo d’ogni principio morale, il

VERBO DI DIO UMANATO rialzò la creatura, promulgando un

codice divino di giustizia, di fraternità, di amore.

Ma la gran legge di amore fu affogata dalla nequizia

delle tristi passioni, dalle smodate ambizioni, dall’obblio

dei grandiosi destini dell'anima.

I re, i preti, i ricchi, i potenti

elevarono altri codici informi su quello predicato dal

Cristo.

La schiavitù, il feudalismo, la proprietà illimitata, il

monopolio delle coscienze e de’ beni della terra, gli

eserciti permanenti, la gleba muliebre, snaturamento

della donna, gli omicidi giuridici, le guerre, ed altre

moltissime di queste sociali cangrène, travagliarono e

travagliano ancora l’inferma società tra spire

torturanti.

215. Ma Iddio trasse il bene dal seno stesso del male.

Migliaia di martiri della virtù e dell'amore formano

ogni dì la più splendida protesta contro la mala

organizzazione sociale. Questa nube di anime che vola al

cielo, gemente ancora delle sofferenze della vita,

affretta ogni dì il compimento de’ nobili destini

dell'uomo.

216. Questa opera (“I Misteri di Napoli”) avrà

dunque lo scopo di additare la virtù, cozzante co’ vizi

della presente società e co’ mali inseparabili dai

presenti ordinamenti sociali.

E’ storica la tela del mio racconto? Sono veri i

personaggi di questo gran dramma? A questi quesiti non

risponderò che una sola parola: LEGGETEMI”.

Considerazioni

riassuntive su Francesco Mastriani

217. Come si vede, dunque, “I misteri di Napoli” hanno

proprio nulla a che spartire con “I Misteri di Parigi”

di Eugenio Sue.

Mastriani non è certo l’equivalente di ciò che oggi

sarebbe un autore di tele-novelas, né la sua

opera narrativa può minimamente essere confusa, come a

volta accade, con la “sceneggiata napoletana” che fu

invece, nel bene e nel male, “inventata” solo nel 1919:

in forma teatrale, dall’impiegato postale Enzo Lucio

Murolo; ed in forma cinematografica, da Emanuele

Rotondo, fondatore della “Miramare film”.

218. Francesco Mastriani, dal canto suo, non si propone

di “scavare nelle fogne della società, per mettere in

evidenza tutto ciò che, ne’ diversi centri di civili

popolazioni, è di più laido e nefando”, a pro di

quei “lettori che ricercano con avidità questo pasto

giornaliero della loro curiosità”, magari contribuendo,

così, al “contagio del vizio”.

Vuole, invece, “additare la virtù”, che si manifesta

proprio nelle circostanze più difficili, affinché

“l’esempio del bene” possa contribuire a migliorare i

“presenti ordinamenti sociali” e ad “affrettare ogni dì

il compimento de’ nobili destini dell'uomo”.

219. I suoi, più che romanzi, sono “studi

storico-sociali” (vedi sopra, n°188), saldamente fondati

su:

- una precisa analisi della società del suo tempo

(vedi sopra, nn°200-209): analisi che è, per molti

aspetti, ancora attuale;

- una riflessione filosofica che, rifacendosi

chiaramente a Pasquale Galluppi, si pone le grandi

questioni metafisiche come l’esistenza di Dio,

l’immortalità dell’anima, la giustizia ultra-terrena, e

l’origine del male nel mondo; e addirittura, in alcuni

punti, come sempre accade nei sinceri credenti, tocca

finanche le vette della intuizione mistica (vedi

sopra, nn°210 e 215; e confronta: La Bibbia – Apocalisse

6, 9-11).

Cultura e ideologia a

Napoli dopo la conquista sabàuda

220. Dopo aver ragionato sulle

classi sociali a Napoli dopo la conquista sabàuda (vedi

sopra n°102 e segg.), tratteremo ora della coeva

super-struttura culturale.

Accenneremo perciò brevemente,

nel seguito, all’alta cultura di èlite, al

teatro e alla caratteristica produzione musicale.

Hegel a Napoli? …

Nun è cosa!

221. Subito dopo l’unificazione

politica della penisola, un piccolo gruppo di

intellettuali, soprattutto professori universitari

meridionali, si illuse che la filosofia di Hegel potesse

diventare la “religione civile” della nuova Italia[72].

Ma l’illusione durò poco e non

sopravvisse ai vari Betrando Spaventa, Augusto Vera,

Antonio Tari, Donato Jaja, etc. i quali, dopo la morte,

furono quasi tutti rimpiazzati in cattedra da filosofi

appartenenti alla nuova e “più moderna” scuola

positivista.

|

|

Hegel (1770 - 1831) nel suo studio |

222. A quanto pare, dunque, la

filosofia di Hegel risultò, agli occhi dei “nuovi

italiani”, talmente astrusa ed astratta da prestarsi

assai poco allo scopo desiderato da quei professori.

Nel nostro Meridione, in

particolare, tutto ciò che accadde fu che alcuni giovani

delle province, appartenenti all’aristocrazia o all’alta

borghesia agraria, venuti a Napoli a studiare

all’Università, riuscirono faticosamente a laurearsi

sulle sudatissime traduzioni dei testi hegeliani

effettuate dai docenti con i quali dovevano sostenere

l’esame.

Tornati al loro paese,

conservarono gelosamente nelle loro biblioteche i libri

sui quali avevano studiato in gioventù e scandalizzarono

i loro contadini e loro pie consorti perché si

rifiutavano di partecipare alla Messa e alle processioni

paesane.

Io so’ nu fesso (senza ‘o

begriff)

223. Ma, già fra gli studenti

universitari, quelli che potevano cercavano di stare

alla larga dai begriffe.

“Il culto del filosofo di

Stoccarda, racconta Adriano Tilgher, si è talmente

diffuso a Napoli che il suo Begriff (= Idea,

Concetto) è entrato addirittura come locuzione

proverbiale nel gergo degli studenti, i quali chiamano

‘e begriffe i suoi seguaci.

Popolarissimo, fra loro, è il

professor Donato Jaja (che fu anche il maestro di

Giovanni Gentile) il quale un giorno, passeggiando

in compagnia di un discepolo, s’infiamma a tal punto

della grandezza concettuale di Hegel da mettersi a

urlare:- Il begriff è tutto! Il begriff è

beltà, è bontà, è verità! Fuori del begriff non

esiste nulla! Senza il begriff, chi sono io che

parlo? Un’ombra, un fiato di voce, un niente … io sono

un fesso!”[73].

Un fesso no, ma un ciarlatano si

224. Del resto, era stato proprio un altro filosofo

tedesco, suo contemporaneo e rivale, e cioè Arthur

Schopenauer (1788-1860) a definire lo stesso Hegel,

senza tanti complimenti, non precisamente “un fesso” ma

“un ciarlatano di mente ottusa, insipido, nauseabondo,

illetterato, che raggiunse il colmo dell'audacia

scarabocchiando e scodellando i più pazzi e mistificati

non-sensi …

Se

si volesse instupidire un giovane, basterebbe fargli

leggere le opere di Hegel per renderlo completamente

inetto a pensare … Non bisogna far altro che dargli in

mano un libro di Hegel e quando quello leggerà che …

l’essere è il nulla … l’infinito è il finito … il

generale è il particolare … la storia è un

sillogismo … finirà con l'andare all'ospedale dei

pazzi!”[74].

|

|

Arthur Schopenhauer (1788 - 1860) |

Chi ha letto Hegel?

225. “E’ un segreto di Pulcinella il fatto che nessun

interprete di Hegel sia in grado di spiegare, parola per

parola, una sola pagina dei suoi scritti” (Theodor

Haering), i quali sono comunemente ritenuti, da docenti

e studenti di filosofia, fra i più criptici ed oscuri,

insieme a quelli di Fichte e Schelling.

Si

può serenamente ritenere che gran parte di coloro che

hanno “spiegato” Hegel ex-cathedra, professori

universitari o di scuole superiori, hanno semplicemente

ripetuto ai loro allievi, in modo più o meno brillante,

la sintesi riportata nei manuali, senza mai aver letto

per intero un capitolo testuale di Hegel.

|

|

Schopenhauer ed Hegel insegnavano nella stessa

Università |

226. In ogni caso, nelle sue luci e nelle sue ombre,

orali o scritte, l’influenza dell’hegelismo sulla

mentalità delle grandi masse popolari fu praticamente

nulla.

Nello stesso ambiente accademico napoletano, abbiamo

visto Antonio Labriola passare, assai presto,

dall’hegelismo

al

marxismo[75].

Ma anche i due massimi teorici

della borghesia italiana nella prima metà del Novecento,

il liberale Croce ed il fascista Gentile, poterono

professarsi discepoli di Hegel solo dopo averlo

ampiamente “riveduto

e corretto” e, ognuno a suo modo, avvolto in più

“mediterranei” indumenti.

Si potrebbe dire che, se

Labriola aveva fatto fare “a Marx il bagno nel golfo di

Napoli”

[76],

Croce e Gentile fecero fare “il

bagno nel golfo di Napoli” a Hegel, anche se in due

punti diversi della spiaggia …

A teatro: la

“fucilazione” di Pulcinella

227. “Tra le vittime del

processo di unificazione al Sud, la più illustre e

certamente innocente fu la maschera di Pulcinella. Cadde

sotto il piombo dei caratteri usati dal grande patriota

e letterato Francesco De Sanctis e dal suo giovane

allievo Giorgio Arcoleo.

In un saggio intitolato non a

caso Pulcinella dentro e fuori il teatro, la

maschera bianca dal volto nero diventava l’espressione

del plebeo lazzarone devoto al Borbone, che andava

quindi epurato nella Napoli italiana conquistata

alla libertà.

Passava qualche anno

dall’articolo di Arcoleo sulla Nuova Antologia e

moriva Antonio Petito (1822-1876), l’ultimo

grande Pulcinella del teatro San Carlino, sito di fronte

al Maschio Angioino”[77].

|

|

Antonio Petito (1822-1876) |

A teatro: Edoardo

Scarpetta

228. “Cominciava il tempo di

Eduardo Scarpetta (1853-1925) e del suo nuovo

personaggio, il piccolo borghese, abbastanza illetterato

e ridicolo, don Felice Sciosciammocca”[78].

Scarpetta debutterà, come

impresario oltre che attore, al San Carlino nel 1880. Le

sue opere più originali sono Miseria e nobiltà (1888)

e ‘O miédeco d’e pazze (1908). Ma il suo teatro

comico, inclusi i lavori più noti, come ‘O

scarfalietto (1881), ‘Nu turco napulitano (1888),

‘Na santarella (1889), è quasi tutto una semplice

anche se intelligente traduzione dal francese, che

serviva a raccogliere applausi e quattrini da un

contegnoso pubblico piccolo-borghese che voleva soltanto

divertirsi senza usare troppo il cervello.

|

|

Eduardo Scarpetta (1853-1925) |

La città della musica

229. Napoli, si sa, è ab antiquo la capitale

della musica: “se,

nelle altre belle arti, vari paesi d'Italia possono

pretendere il primato, nella musica nessuno può

contendere con Napoli”[79].

Addirittura, lo storico romano

Svetonio racconta che perfino l’imperatore Nerone volle

venire a Napoli per essere acclamato, nei teatri

cittadini e presso la grotta di Pozzuoli, come grande

“cantautore” dell’epoca.

230. “La nostra scuola musicale moderna fu stabilita nel

XV secolo da Ferdinando I di Aragona, sotto la direzione

di Garnerio e di Gafforio, i quali pubblicarono a Napoli

le prime opere sulla musica. Altre opere poi sullo

stesso subbietto furon pubblicate nel principio del

secolo XVII da Pietro Ceroni, che facilitò le regole

musicali de’ tre collegi di musica che allora esistevano

e che poi vennero nel XIX riuniti in uno”[80].

E’ a Napoli che nacquero,

infatti, i “Conservatori”: originariamente istituti di

beneficenza per accogliere orfani ai quali veniva

insegnata la musica, divennero così le prime “scuole di

musica” in Europa.

Al loro sorgere, nel

Cinquecento, i Conservatori erano in effetti quattro;

durante il Decennio francese, nel 1806, il re Giuseppe

Bonaparte li unificò nel “Real Collegio di Musica”, che

20 anni dopo Francesco I di Borbone spostò nella attuale

sede di S. Pietro a Majella, come ricorda la targa posta

all’ingresso dell’edificio:

“Questo antico edificio, già venerabile convento dei

Padri celestini di San Pietro a Majella, nel 1826 per

volontà di Francesco I, Re delle Due Sicilie, fu

destinato ad accogliere la gloriosa scuola napoletana ed

a conservare le preziose testimonianze degli antichi

conservatori dei Poveri di Gesù Cristo (fondato nel

1589), Santa Maria di Loreto (1535),

Sant'Onofrio a Capuana (1578), Pietà dei

Turchini” (1573).

231. Nel Settecento, abbiamo

già ascoltato Benedetto Croce celebrare la musica come

le triomphe des napolitaines

[81].

In quel tempo, l’opera buffa

riceveva a Napoli il suo battesimo, con autori come

Cimarosa, Piccinni, Pergolesi, Paisiello; ed il

melodramma, nato a Firenze presso i Bardi e divenuto

popolare a Venezia grazie a Claudio Monteverdi, assumeva

proprio a Napoli quella forma che si chiamerà poi

tipicamente “italiana”.

232. Tempio della lirica era

naturalmente il “S. Carlo”, affiancato però dal

“Fiorentini” dal “Fondo” e dal “Nuovo”. Nella prima metà

dell’Ottocento, tutti e quattro erano gestiti da

Domenico Barbàja (1777-1841), un sagàce impresario

milanese, venuto dal popolo (era stato garzone di bar e

poi tenutario di bische), senza molta istruzione ma con

un grande fiuto artistico oltre che per gli affari: sarà

lui a convocare a Napoli cantanti come Isabella Colbran

(di cui fu anche l’amante), Manuel Garcia e Maria

Malibran e ad offrire attraenti contratti a musicisti

come Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti e Gioacchino

Rossini.

Un’opera data al “S. Carlo” o

al “Fondo” era sociologicamente l’equivalente di ciò che

oggi è una partita di calcio: metteva a soqquadro la

città prima e dopo; per settimane non si parlava

d’altro; tutti ne erano, o presumevano di esserne,

intenditori; e i motivi delle opere venivano ripetuti e

fischiettati per le strade dal popolo.

|

|

L'impresario Domenico Barbaja |

233. Vi erano certamente anche

“poeti popolari”. Un viaggiatore francese della prima

metà dell’Ottocento, lo scrittore Alphonse de

Lamartine (1790-1869), parla dei “versi recitati dai

poeti estemporanei di Napoli, la domenica sera, ai

marinai, sul molo o a Mergellina”[82].

E quando lui ed un suo amico

dicono di essere anche loro dei poeti, la procidana

Graziella risponde con la sua descrizione di cosa si

intendeva allora a Napoli per “poeta”:

“Vi burlate di noi - diceva

Graziella scoppiando in una risata – Voi, dei poeti? Non

avete i capelli arruffati e gli occhi spiritati di

quella gente che lungo la marina vengono chiamati con

questo nome! Voi, dei poeti? E non sapete neppure

suonare due note con la chitarra! Con che cosa

accompagnate le vostre canzoni?”[83].

|

|

Alphonse de Lamartine (1790-1869) |

234. Nei salotti aristocratici

e borghesi veniva invece eseguita musica da camera: le

signorine da marito, al pianoforte, si cimentavano con

sonate di Chopin o di Schumann, e le più talentuose

anche col canto.

|

|

La celebre soprano Isabella Colbran (1784-1845),

amante di Barbaja e prima moglie di Rossini |

Le case editrici musicali

nel periodo borbonico

235. In questo contesto, è

abbastanza ovvio che, nella Napoli borbonica, fiorisse

una rete abbastanza vasta di “Case editrici musicali”

ovvero preposte a stampare i libretti d’opera e “le

carte di musica” (quelle che, notoriamente, secondo un

popolare proverbio, non potevano andare “in mano ai

cocchieri in affitto”).

Fra queste, si segnala, già dal

1817, quella fondata da Emmanuele Bidèr-a (che

poi diventerà Bidèr-i), un barone siciliano di

origini albanesi, e successivamente ereditata da suo

figlio Pietro Atanasio.

236. Alcune di queste case

editrici iniziarono però a svolgere anche un’altra

parallela attività: “Per conto di abili editori, ai

primi dell’Ottocento, alcuni musicisti andavano in giro

per i vicoli e le campagne, a trascrivere versi e

melodie ancora vivi nella tradizione popolare … salvando

così un prezioso patrimonio culturale, che altrimenti

sarebbe andato perduto per sempre”[84].

Girard, Cottrau, Azzolino,

Paolella

237. I francesi conquistarono

Napoli per un decennio (1805-1815); Napoli, però,

conquistò per tutta la vita Bernardo Girard e

Guglielmo Cottrau (1797-1847) i quali, giunti in

città al seguito dell’esercito napoleonico, ne rimasero

talmente affascinati da decidere di rimanervi anche

quando il Regno tornò ai Borbone.

Nel 1809, fondarono una casa

editrice musicale, che rimase poi al solo Cottrau, e che

fin dall’inizio svolse un’intensa opera di recupero e

trascrizione di canti popolari.

238. Solo di poco posteriore è

l’analoga casa editrice fondata dal tipografo

Francesco Azzolino, con bottega in Via Gerolomini,

della quale ci rimane anche un sommario bilancio

economico: all’autore (o a colui che “arrangiava” una

canzone popolare anonima) Azzolino versava 6 carlini, e

donava 1000 copielle stampate della canzone; le

altre copielle le affidava ad abili venditori

ambulanti che, strillandone il titolo come se fossero

angùrie o purpetiélli, andavano a diffonderle per

le strade della città.

Ci rimane anche il nome del

primo di questi venditori ambulanti di canzoni:

Gennaro Pennone, nativo di Casòria, il quale vendeva le

copielle a 1 grano l’una, procurando così all’Azzolino

un guadagno di 4 carlini per ogni 100 copielle.

L’ultimo ambulante di canzoni, Giuseppe Jorio,

occupò invece un angolo di Piazza Carità fino al 1960[85].

Grazie ad Azzolino, conosciamo

tuttora canzoni della prima metà dell’Ottocento, come

“Lo cardìllo ‘nnammorato” (di Pietro Labriola e Masiello

Bonito), “Don Ciccillo alla fanfarra” (di Raffaele

Colucci) e “Li capille de Carolina” (di Domenico

Bolognese).

239. E grazie a Gugliemo

Cottrau, che nel 1824 riuscì a far abbonare alle sue

raccolte di canzoni anche la Regina delle due Sicilie,

conosciamo canzoni come le tarantelle “Michelemmà” (del

1600), “Uno, doje e tre”, “Lo guarracino” e

“Cicerenella” (del 1700) e la celebre “Fenèsta vascia”

(anch’essa, presumibilmente, del 1700).

240. Un altro

tipografo-editore, Mariano Paolella (1835-1868),

fu invece il primo a pubblicare, su un foglio volante,

nel 1854, “Fenèsta ca lucìve”, le cui origini risalgono

molto probabilmente alla Sicilia del 1500.

La festa di Piedigrotta:

in epoca pagana

241. Di Piedigrotta, la storia

è nota ed antica: ingegneri, e soprattutto schiavi,

dell’epoca romana, scavarono nel tufo la famosa

crypta neapolitana ovvero una grotta che collegava

Napoli con Pozzuoli.

L’ingresso della grotta, dal

lato napoletano, era poco distante dalla tomba di

Virgilio e vi sorgeva un tempio dedicato al culto del

dio Prìapo, raffigurato con uno sproporzionato membro

maschile in quanto dio della fertilità.

Presso questo tempio, si

svolgevano orge e baccanali, opportunamente accompagnati

da musiche e strofe in versi, come è documentato nel

Satyricon di Petronio Arbitro, ed anche l’imperatore

Nerone volle parteciparvi (vedi sopra, n°229).

La festa di Piedigrotta: in epoca cristiana

242. Con il diffondersi del

cristianesimo, orge e baccanali vennero

comprensibilmente abbandonati, ma il luogo continuò in

qualche modo ad essere ritenuto sacro e destinato a

canti e danze popolari.

A partire dal 1200, là dove era

stato il tempio di Prìapo, venne costruita prima una

cappelletta e poi, a più riprese, una vera e propria

chiesa, frequentata anzitutto dai pescatori della zona e

dedicata alla Madonna detta perciò “di Piedigrotta”, la

cui festa si celebrava, e tuttora si celebra, l’8

settembre, liturgicamente festa della “Natività della

Beata Vergine Maria”.

243. Fin dai giorni precedenti,

da ogni luogo arrivavano cortei di popolo danzante, al

suono dei tipici strumenti musicali tradizionali, quali:

la antichissima tofa (una grande conchiglia

marina “soffiata” anzitutto dai pescatori); il sisco

(detto anche piffero o zufolo, antenato del flauto) che

poteva essere anche a due canne (sisco a ddoje);

la tromma o scacciapensieri; la tammorra

(tamburello) e le castagnelle (nacchere

spagnole); la rumorosissima tròccola; la

zampogna (cornamusa) di solito accompagnata dalla

ciaramella (antenata del clarinetto); il putipù

(detto anche caccavella); lo scéta-vaiàsse

(antenato del violino); e il tricca-ballàcche;

mentre più sofisticati, anche se non per questo ignorati

dal popolo, erano il calasciòne (detto anche

“tiorba a taccone”, una specie di antenato della

chitarra) e il nobile mandolino.

|

|

I guagliuni, da sinistra a destra dell'osservatore,

suonano sceta-vaiasse, sisco, caccavella (o putipù), scacciapensieri

(o tromma) |

La festa

nazional-popolare borbonica

244. L’usanza si mantenne e si

sviluppò durante i due secoli del viceregno spagnolo, e

quando infine Carlo III di Borbone sconfisse gli

austriaci nella battaglia di Velletri (1744)

ripristinando così l’indipendenza del Regno, pensò

intelligentemente di trasformare la festa popolare in

una vera e propria festa nazionale, collegando la

“Natività di Maria” con la nascita del Regno delle due

Sicilie sotto la dinastia borbonica: introdusse, così,

all’interno della festa, una grande parata militare

guidata personalmente da lui stesso, e carri allegorici

che venivano allestiti dalle varie corporazioni di arti

e mestieri.

Ne sortì “una festa civile,

militare e religiosa unica al mondo; e

diciamo unica al mondo perocché in verità non sappiamo

dirlo di altra che riunisca tutti gli elementi sociali

in una sì bella manifestazione di ossequio alla

religione”.

Quello borbonico fu dunque il

periodo di maggior splendore della festa, con

caratteristiche compiutamente nazional-popolari, di

corrispondenza fra popolo ed istituzioni.

245. Il popolo rimaneva infatti il primo protagonista,

come è testimoniato dalle celebri parole che Luigi

Settembrini, detenuto politico nel carcere di S. Maria

Apparente in Napoli dal maggio del 1839 al luglio del

1841, scrisse poi nelle sue “Ricordanze della mia vita”

(Parte prima, cap. XIV):

“Costui (Luigi Liguoro, uno dei “custodi” del

carcere) non era un tristo uomo, e volentieri si

intratteneva meco a parlare …

E un altro giorno mi disse: - Ieri (3 ottobre 1839),

s’è aperta la strada ferrata sino a Portici. C’era il

re, c’era una compagnia di lancieri con le banderuole

spiegate fuori i vagoni. Quanta gente di qua e di là! In

quindici minuti si è volati a Portici. Che bellezza!

quindici minuti! e si anderà sino a Castellammare in

un’ora!

Signor mio, il mondo s’è mutato. Se vedeste la via

Toledo che la sera è illuminata

a gas

[87], vi parrebbe una galleria, una sala da ballo.

Ma io spero di vedervi presto passeggiare per Toledo, e

salutarvi, e allora vi ricorderete di me …

Una mattina … udii di lontano una voce di donna che

cantava soavemente, e mi parve come balsamo sovra una

piaga. Si trovò ad entrare il Liguoro, ed io lo

domandai: “Chi è che canta così bene?” “È mia figlia.”

“E che canzone canta?” “La canzone nuova: Te voglio

bene assaje e tu non pienze a me. Vi piace? Ebbene

le dirò che la canti spesso”.

246. Ed il Settembrini aggiunge: “Ogni anno a la festa

di Piedigrotta l’8 di settembre il popolo napolitano va

nella grotta di Pozzuoli, e lì l’uno sfida l’altro a

cantare improvviso, e la canzone giudicata più bella si

ripete da tutti, è la canzone dell’anno. Ce ne sono

delle belle; questa fu tra le bellissime ed io non posso

ancora dimenticarla.

Così, tre cose belle furono in quell’anno (1839):

le ferrovie, l’illuminazione a gas, e Te voglio bene

assaje”.

Te voglio bene assàje

(1839): i versi e la musica

247. La canzone che aveva

attirato l’attenzione di Settembrini e che è rimasta

fino ad oggi indimenticata, rimane la più celebre fra le

canzoni “d’autore (quasi) certo” del periodo

borbonico.

248. I versi sono comunemente

attribuiti a Raffaele Sacco (1787-1872), un

ottico che aveva il suo negozio, tutt’ora gestito dagli

eredi, a pochi metri da Piazza del Gesù lungo

Spaccanapoli.

In realtà, è molto probabile

che Sacco abbia solamente messo per iscritto ed in bella

forma un testo che era stato, a poco a poco, creato da

uno o più autori popolari anonimi, a lui precedenti o

contemporanei (vedi sopra, n°233) e, con l’occasione

della Piedigrotta del 1839, lo abbia presentato in un

salotto borghese durante una delle famose (feste)

“periodiche” allora abituali.

249. Il settimanale letterario “Omnibus”, in data 6

agosto 1840, a firma Raffaele Tommasi, scrive:

“Sfido chiunque dei miei lettori a dare un passo, o a

ficcarsi in un luogo, dove il suo orecchio non sia

ferito all’acuto suono di una canzone che, da non molto

da noi introdòttasi, tròvasi sulle bocche di tutti, ed è

venuta in sì gran fama da destar l’invidia dei più

valenti compositori ...

Da mane a sera, nella bottega di Girard (vedi sopra,

n°237), non si fanno altre richieste, non si domanda

di altro, non si desidera, non si vuole, non si

pretende, che la nuova canzone napoletana. L’armadio in

cui è riposta è in continuo movimento, mentre la

polvere, negli altri, copre già da gran tempo il nome di

parecchi celebrati maestri.

Sull’invenzione di essa, niente si può stabilire di

certo, perché, come avviene di tutte le belle cose,

molti sono quelli che dicono di esserne gli autori. La

maggior parte ne attribuisce il merito ad Antonio, il

più vispo e faceto lazzarone del mercato”.

|

|

La più celebre fra le canzoni del periodo borbonico

(1839) |

250. Riguardo invece alla musica, “in epoca alquanto

recente, uno studioso, Ettore De Mura, ha rintracciato

documenti stando ai quali essa … sarebbe attribuibile

inequivocabilmente a Filippo Campanella, autore

di melodrammi ed inseparabile amico di Raffaele Sacco”[88].

Il Campanella, però, anche lui, come Sacco, molto

probabilmente arrangiò e mise sulla “carta di musica”

una melodia nata da uno o più autori popolari anonimi.

Fin dall’inizio, comunque, la leggenda popolare,

sostenuta anche da Salvatore Di Giacomo, volle che

autore della musica fosse il ben più celebre Gaetano

Donizetti, che effettivamente, quando si trovava a

Napoli, per arrotondare i redditi, scriveva anche

“canzonette” per Piedigrotta.

In una lettera del settembre 1837 all’amico Spadaro Del

Bosch, egli scrive infatti: “(Per la gran festa di

Piedigrotta) dovrei fare 12 canzonette, al solito,

per pigliarmi 20 ducati l’una, che in altri tempi le

facevo mentre coceva il riso. Ora la penna mi cade, ma

devo fare tutto, perché tutto è promesso”.

Donizetti, però, nel 1839 non si trovava più a Napoli:

chiamato dall’impresario Domenico Barbàja (vedi sopra,

n°232), egli ci venne la prima volta nel 1822; poi nel

biennio 1824-26; ed infine nel 1828, quando sposò la

pianista Virginia Vassalli e vi rimase solo fino al

1838, dopo la morte della moglie nell’epidemia di colera

del 1837.

La canzone d’autore

napoletana classica

251. Molto, se non tutto,

cambiò in seguito alla conquista sabàuda del 1860.

Nacque allora la canzone d’autore napoletana classica,

che può sociologicamente essere ben definita come:

una produzione economica e culturale della piccola

borghesia cittadina dopo l’unità d’Italia.

Articolata anch’essa, seppur in

modo diverso, intorno alla Festa di Piedigrotta, ebbe il

suo massimo splendore nel periodo liberale, cioè

all’incirca dal 1860 al 1922.

Nel periodo

fascista

subì una certa flessione, dovuta principalmente al fatto

che il regime non guardò tanto di buon occhio le

produzioni dialettali e favorì invece il sorgere, con il

binomio Bixio-Cherubini, della “canzone italiana”,

attraverso la quale, peraltro, cominciavano a filtrare,

pur con molte cautele, il fox-trot, il tango,

il charleston e finanche il jazz.

Ebbe poi una certa ripresa

dopo la seconda guerra mondiale, grazie soprattutto

al “Festival della canzone napoletana”, che si svolse

dal 1952 al 1973.

E dopo … è tutta un’altra

storia.

La canzone come

produzione economica: le origini

252. Le origini della canzone

napoletana d’autore sono tutt’altro che romantiche.

E’ ben noto, infatti, che la

canzone con la quale, nel 1880, inizia il periodo

classico, è Funiculì funiculà che fu scritta dal

giornalista Peppino Turco (1846–1903), e musicata

dal maestro, di Castellammare di Stabia, Luigi Denza

(1846-1922).

La storia di questa canzone è

stata molte volte raccontata ma poche volte ne è stato

posto in rilievo il significato storico ed economico,

davvero emblematico di quei rapporti sociali che si

erano stabiliti a Napoli dopo l’unità (vedi sopra,

n°102-104).

|

|

Il big bang della canzone napoletana d'autore nel

1880 |

253. La Compagnia Cook, diretta

dal milanese ing. Olivieri e di proprietà del finanziere

Ernesto Emanuele Oblieght, aveva costruito per la prima

volta una linea “funicolare” sul Vesuvio, inaugurata il

6 giugno 1880.

La funicolare stentava però a

trovare clienti, perché napoletani e turisti, un po’ per

paura, un po’ per amore della tradizione, preferivano

continuare a servirsi dei cosiddetti “Ciceroni del Real

Vesuvio” ovvero delle apposite guide locali, che

permettevano di affrontare la scalata fino al cratere,

di notte, alla luce delle fiaccole e degli stessi

bagliori del vulcano, seduti su di un asino o su una

portantina sorretta da garzoni, in alcuni punti

legandosi addirittura con cinghie di cuoio agli

“ardimentosi” visitatori, per garantirne la sicurezza.

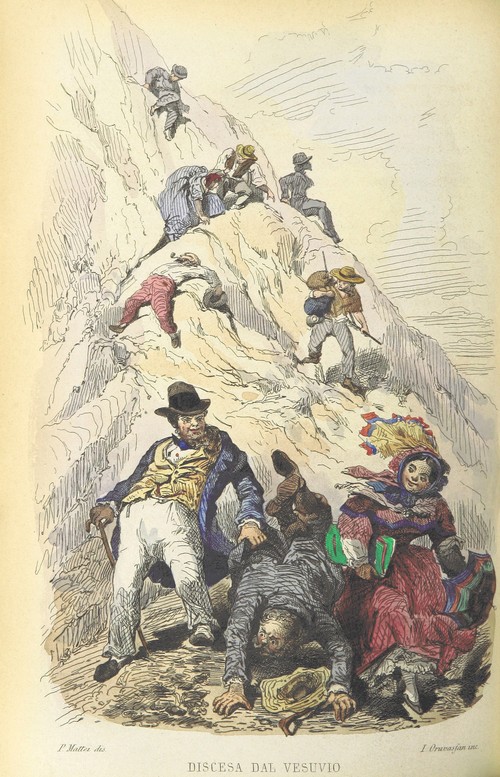

|

|

Salita al Vesuvio |

|

|

Discesa dal Vesuvio |

254. Si trattava di un sistema

che, per quanto primitivo, costituiva tuttavia una

risorsa economica per alcune famiglie della zona. E

questo sistema stava resistendo anche alla “intrusione”

della Compagnia Cook, se non che … il giornalista

Peppino Turco (senza essere pagato da nessuno?) scrisse

la celebre canzone per “convincere” la gente a servirsi

della funicolare.

La canzone, pubblicata peraltro

dalla Casa editrice musicale milanese “Ricordi” che

aveva aperto un sua sede a Napoli già dal 1864, spopolò

alla Piedigrotta di quel 1880, ed assurse da subito a

fama mondiale.

255. In ultima analisi

(economica), era però semplicemente la prima grande

operazione pubblicitaria dopo l’unità d’Italia, che

andava a tutto vantaggio di capitali non

napoletani (la Casa editrice Ricordi e la Compagnia

Cook) ed a tutto svantaggio, invece, della già

misera economia locale; tranne ovviamente … quello che

guadagnò Peppino Turco, che non dovette essere nemmeno

molto.

Il maestro Luigi Denza, dal

canto suo, lavorò invece certamente gratis perché

compose la musica della canzone, coinvolto da Peppino

Turco, mentre si trovava in vacanza nell’albergo che la

sua famiglia aveva a Castellammare.

|

|

Gli azionisti della Compagnia brindano

all'inaugurazione della Funicolare del Vesuvio |

La canzone come

produzione economica: gli sviluppi

256. Il vero e proprio “big

bang” di Funiculì funiculà nel 1880 non mancò

tuttavia di avere ricadute anche sull’asfittica economia

locale: e così accadde che, mentre altrove la grande

borghesia imprenditoriale impiantava fabbriche e

produceva merci di vario tipo, la piccola borghesia

napoletana si diede, invece, a produrre … canzoni.

Per alcuni decenni, la vera, e

forse unica, industria locale napoletana fu

l’industria della canzone:

“La casa editrice Bidèri,

regina del mercato per la canzone napoletana, aveva a

disposizione un’azienda tipografica d’avanguardia, con

50 operai, capace di produrre immagini a tre colori con

la zincografia. Aveva messo a contratto decine di

musicisti, poeti e parolieri, e produceva in media 60

canzoni all’anno, oltre a quelle per la festa di

Piedigrotta che, da sola, richiedeva da 80 a 300 canzoni

all’anno.

Questa era la produzione di un

solo editore. Esperti del settore propongono di

moltiplicare questi numeri per 10, onde avere un’idea di

questa copiosa produzione”[89].

257. Ferdinando Bidèri

(1851-1928) aveva infatti ereditato, dal padre

Pietro e dal nonno Emmanuele, la omonima casa editrice

(vedi sopra, n°235) e, oltre a stampare libri di

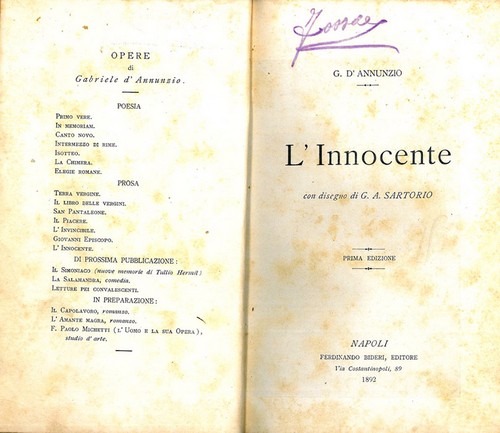

Salvatore Di Giacomo, Ferdinando Russo e la prima

edizione de “L’innocente” di Gabriele D’Annunzio,

divenne il principale editore musicale della canzone

napoletana classica: gli anni della sua vita coincidono

con quelli del massimo splendore di questa.

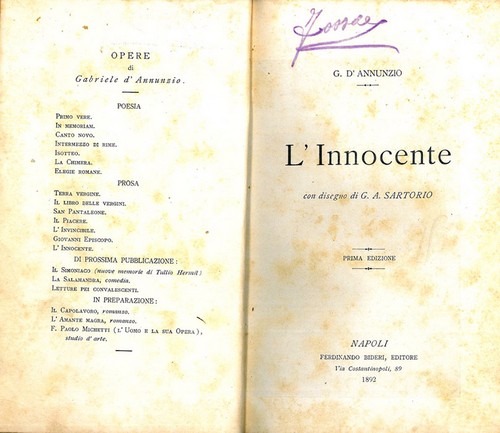

|

|

L'innocente di Gabriele D'Annunzio nella edizione

Bideri |

Teodoro Cottrau e “Santa

Lucia”

258. Anche Teodoro Cottrau

(1827-1879) ereditò da suo padre Guglielmo, nel

1847, la casa editrice musicale (vedi sopra, n°237) e,

servendosi pure di un periodico dal titolo “L’eco del

Vesuvio” che durò fino al 1870, ne continuò con fervida

passione l’opera di pubblicazione di antiche canzoni

popolari, aggiungendone altre di sua personale

composizione, ed altre ancora di cui “si attribuiva

spudoratamente la paternità” (Vittorio Paliotti).

259. E’ legata al nome di Teodoro Cottrau la celeberrima

“Santa Lucia” che può essere considerata come la canzone

che fa da “ponte” fra il periodo borbonico e quello

liberale.

Teodoro Cottrau la pubblicò a suo nome nel 1850. Il

testo era in napoletano, probabilmente ispirato alle

parole di un autentico “barcarolo” del borgo di S. Lucia

che invitava indigeni e forestieri a salire sulla sua

barca per fare il giro del golfo; la musica si rifaceva

invece ad un’aria della “Lucrezia Borgia” di Donizetti:

Comme se frícceca la luna chiéna!

Lo

mare ride, ll'aria è serena!

Vuje che facìte 'mmiezo a la via?

Santa Lucia, Santa Lucia!

Stu

viento frisco fa risciatàre:

chi

vo' spassàrse jenno pe mmare?

È

pronta e lesta la varca mia!

Santa Lucia, Santa Lucia!

La

tènna è posta pe fa' 'na cena;

e

quanno stace la panza chiéna

non

c'è la mínema melanconìa.

Santa Lucia, Santa Lucia!

|

|

La canzone che fa da ponte fra il periodo borbonico e

quello liberale |

260. L’incanto della musica

suscitò attenzione fin da subito ma il testo in

napoletano, dopo il 1860, apparve evidentemente troppo

“volgare” e troppo poco “romantico” ai nuovi consumatori

piccolo-borghesi, tanto che il Cottrau dovette

commissionare ad Enrico Cossovich un testo riveduto e

corretto in italiano:

Sul

mare luccica l'astro d'argento;

plàcida è l'onda, pròspero il vento.

Venite all'agile barchetta mia!

Santa Lucia, Santa Lucia!

Con

questo zèffiro così soave

oh

com'è bello star sulla nave!

Su

passaggeri, venite via!

Santa Lucia, Santa Lucia!

In

fra le tende bandìr la cena

in

una sera così serena

chi

non dimanda, chi non desìa?

Santa Lucia, Santa Lucia!

261. Da allora, la canzone è

stata tradotta, si può dire, in quasi tutte le lingue

del mondo, ma il confronto fra il testo in napoletano,

realistico, popolaresco e robusto, e quello in italiano,

svenevolmente sentimentale ed oleografico, vale di per

sé a mostrare il passaggio fra due epoche della storia

di Napoli.

Le case editrici

musicali nel periodo liberale

262. Nel frattempo, le case

editrici musicali si moltiplicavano.

Nel 1864, come detto, giunse a

Napoli la milanese Ricordi che nel 1880 si assicurò

Funiculì funiculà.

Nel 1883 nacque la

“Santoianni”, dal nome del fondatore Peppino Santoianni.

Poco dopo, la “Società Musicale

Napoletana” di Beniamino Carelli, docente al

Conservatorio di S. Pietro a Maiella.

Nel 1899, la “Gennarelli” del

commerciante di pianoforti Enrico Gennarelli.

Nel nuovo secolo, nel 1901, “La

Canzonetta”, fondata dal poeta Francesco Feola e dal

musicista Giuseppe Capolongo.

Fra il 1911 e la Prima guerra

mondiale, irruppe sulla scena la “Poliphon”, filiale

napoletana della omonima società di Lipsia in Germania,

che il proprietario, l’industriale tedesco Massimo

Weber, affidò alla direzione del grande poeta napoletano

Ferdinando Russo.

E nel 1916 anche E.A. Mario

costituì, col suo nome, una propria casa editrice

musicale.

“All’inizio del Novecento, le

case editrici musicali a Napoli erano ben 96” (Vittorio

Paliotti).

263. Dopo la Prima guerra

mondiale, nel 1920, il poeta Rocco Galdieri fondò la sua

“Amena”.

Nel 1923 l’italo-americano

Antonio De Martino la “S. Lucia”.

E nel 1934, già in epoca

fascista, Libero Bovio, insieme ai musicisti Gaetano

Lama, Ernesto Tagliaferri e Nicola Valente, diede vita a

“La bottega dei quattro”.

L’evoluzione tecnologica:

il pianino

264. Intanto, anche i mezzi

tecnologici andavano evolvendo: alle tradizionali

“copielle” ed alle raccolte di canzoni si era già

affiancato, nell’ultimo decennio del secolo, il

“pianino” (propriamente, “organo di Barberia”, forse dal

nome dell’inventore, il modenese Giovanni Barberi).

Esistente già dal Settecento,

il pianino conobbe però il suo periodo di massimo

splendore nella Napoli di fine Ottocento ed inizio

Novecento.

|

|

Un pianino con le copielle |

265. I pianini furono importati

dal Nord, fino a che il cavalier Vittorio Fassone, lui

stesso autore delle musiche di celebri canzoni come

‘A tazza ‘e cafè su versi di Giuseppe Capaldo e

‘Ncoppa a l’onna su versi di Libero Bovio, non fondò

in Largo Tarsia la prima fabbrica napoletana di

pianini, nel 1910.

L’ultimo

costruttore di “rulli” per pianini fu invece un certo

Pasquale Barbato, avente officina in Vico Dogliuolo al

Vasto ma avente anche (ahi, lui!) una moglie e 5 figli

da mantenere; il quale Barbato, dunque, nel 1959 cessò

la sua attività e si trasferì a Milano, perché i soli 21

pianini ambulanti ormai rimasti a Napoli non erano più

sufficienti per consentirgli di mantenere, con quel

lavoro, la sua (numerosa?) famiglia.

La canzone come produzione economica: veduta d’insieme

266. Nel 1889, un giornale

scriveva: “Ben 7.223 sono le canzoni fatte quest’anno

per la Festa di Piedigrotta; la vena canzonatoria,

come si vede, è al rialzo”.

In questo contesto, dunque,

“giravano a mille i meccanismi produttivi del sistema

industriale costruito intorno alla canzone.

Editori, commercianti, piccoli

imprenditori, facevano a gara nel finanziare le

manifestazioni musicali, l’allestimento dei carri, le

sfilate commerciali, gli album delle canzoni, le

copielle dei testi, gli spartiti, le cartoline

musicali, le canzoni réclame.

Artisti come Edoardo Dalbono e

Gian Battista De Curtis creavano splendenti scenografie.

I grandi magazzini “Mele” e

“Miccio” erano protagonisti, con i loro album di

canzoni, le loro sfilate, i palchi davanti ai negozi, i

concorsi, le réclame dappertutto.

Il sodalizio fra Mele e Bideri

era granitico, ed avrebbe realizzato la più bella e

artistica produzione di manifesti e cartelloni

pubblicitari in Italia”[90].

La canzone come

produzione culturale: Orfeo

267. Lo scrittore napoletano

Raffaele La Capria cita opportunamente

[91] la vicenda dell’avvocato Nicola Fasùlo

il quale, nel 1799, “fu capace di trarsi fuori da una

situazione disperata con mezzi che meritano di essere

chiamati artistici”.

Catturato dai làzzari per

essere condotto a morte in quanto giacobino, tanto parlò

“nella più spedita e arguta favella napoletana,

incantando chi lo ascoltava” che, con l’aiuto della

parola aggiunto a quello della cèlia, prima riuscì a far

sorridere i suoi terribili aguzzini per “far loro

perdere la feròcia” e, alla fine, li rabbonì e li fece

ridiventare “umani” a tal punto che essi lo lasciarono

libero.

Per usare una ben nota immagine

mitologica, fece come l’antico Orfeo che “ammansiva col

canto le fiere”.

|

|

Il mitico Orfeo ammansisce col canto le fiere |

268. Laddove non si voglia

tener conto del fatto che l’avvocato Fasùlo, di lì a

poco tempo, finì comunque i suoi giorni sul patibolo, la

sua vicenda può essere presa come emblematica della

“strategia inconscia” adottata dal ceto medio borghese

verso la plebe, nella Napoli post-unitaria.

“Non dovette, infatti, agli

stessi mezzi ricorrere istintivamente la piccola

borghesia per reagire alla paura della plebe e alla

minaccia che dalla plebe le veniva? Non dovette

incantare col dialetto e far perdere la feròcia a quella

parte della popolazione che l’avrebbe altrimenti

sopraffatta?”[92].

La canzone come

produzione culturale: Graziella

269. A sua volta, lo scrittore

e poeta francese Alphonse de Lamartine (vedi sopra,

n°233), nel suo celebre romanzo del 1852, intitolato

“Graziella” ed ambientato nell’isola di Procida,

racconta di due giovani studenti francesi, che vivono

per qualche tempo ospiti della famiglia di un povero

pescatore.

Ad un certo punto, i due

studenti vengono invitati da quella famigliola,

ovviamente analfabeta, a leggere qualcosa ad alta voce

dai loro libri; e così essi leggono da tre libri: “Le

ultime lettere di Jacopo Ortis” di Ugo Foscolo; le

storie di Tacito; ed il romanzo “Paolo e Virginia”

(1787) dello scrittore francese Jacques-Henri

Bernardin de Saint-Pierre (1737-1814), amico e

discepolo del più celebre Jean-Jacques Rousseau.

|

|

Ritratto di Graziella di Horace Vernet (1789-1863) |

270. Ed ecco le reazioni

dell’uditorio popolare:

“Quei poveri pescatori non

capivano perché Ortis si disperasse e si

uccidesse, quando poteva gioire di tutte le voluttà

dell’esistenza: passeggiare senza far nulla, guardare il

sole, amare la propria amante e pregare Dio sulle rive

verdi e ubertose del Brenta … Perché tormentarsi –

dicevano - per delle idee che non scendono sino in fondo

al cuore? Che cosa gli importa che a Milano regnino gli

austriaci o i francesi? E’ un pazzo se si cruccia tanto

per cose simili - E non ci ascoltavano più.

Quanto a Tacito, lo

capivano ancor meno … Tacito non è popolare e noto che

fra i politici e i filosofi … Per comprenderlo, bisogna

aver vissuto in mezzo ai tumulti della vita pubblica, o

nei misteriosi intrighi dei palazzi e delle corti. Che

cosa resta di queste scene, se ne togliamo la libertà,

l’ambizione e la gloria? Tali sono i tre

grandi attori di quei drammi. Ma queste tre passioni

sono ignote al popolo … ce ne accorgemmo perché la

lettura non suscitava che freddezza e stupore.

Una sera, tentammo di leggere

Paul et Virginie: lo tradussi io, leggendolo,

perché lo conoscevo bene e lo sapevo quasi a memoria …”

271. E’ la

storia di due bambini cresciuti sull’isola Mauritius (al

largo del Madagascar ed allora colonia francese) dalle

loro due madri, abbandonate dai rispettivi mariti. Le

due famiglie vivono unite come una sola, in mezzo alla

natura e nella devozione cristiana. Divenuti

adolescenti, i due ragazzi si innamorano, ma la madre di

Virginie decide di mandarla a studiare in Francia presso

una ricca e antipatica zia zitella.

Durante il viaggio di ritorno dopo alcuni anni di

dolorosa lontananza, la nave su cui Virginie si trova,

fa naufragio a pochi metri dalla riva d’approdo. Lei

muore sotto gli occhi del suo amato, pur di non

“disonorarsi” togliendosi i vestiti per nuotare. Paul si

dispera e muore di dolore pochi mesi dopo di lei. Li

seguono a breve distanza le rispettive madri, i due

vecchi servi africani e il loro cane.

La storia è narrata all’autore da un vecchio solitario

che dice di aver conosciuto di persona i due fanciulli e

si offre di raccontarne le tristi vicende.

272. “Appena ch’io ebbi

cominciato la lettura, le fisionomie del nostro piccolo

uditorio mutarono, prendendo una espressione attenta e

raccolta, segno di una evidente commozione … avevamo

toccato la nota che vibra all’unisono nell’anima di

tutti gli uomini di qualsiasi età e di qualsiasi

condizione sociale, la nota sensibile, universale, che

riassume in una sola armonia la verità eterna dell’arte:

la natura e l’amore”.

continua

[71] “La

letteratura a Napoli” in La scuola

cattolico-liberale e il romanticismo a Napoli, a

cura di C. Muscetta e G. Candeloro, Torino,

Einaudi, 1972.

[72] Vedi

n°99 in “Il periodo liberale dal 1887 al 1896”.

[73]

Antonio Ghirelli – Storia di Napoli”, Ed.

Einaudi, 1973.

[74]

Vedi: Francesco De Sanctis – “Schopenauer e

Leopardi”, in “Rivista contemporanea”, 1858.

[75] Vedi

nn°111-114 in “Il periodo liberale dal 1887 al

1896”.

[76] Vedi

n°87 in “Il periodo liberale dal 1887 al 1896”.

[77]

Francesco Barbagallo – “Napoli, belle èpoque”,

Ed. Laterza, 2015.

[78]

Barbagallo, op. cit.

[79]

Francesco de Bourcard – “Usi e costumi di Napoli

e dintorni, descritti e dipinti”, Vol. I (1853)

e Vol. II (1858), Stabilimento Tipografico del

Cav. G. Nobile, Vicoletto Salita a’ Ventaglieri

num. 14.

[80] de

Bourcard, op.cit.

[81] Vedi

n°10 in “Il periodo borbonico dal 1734 al 1790”.

[82]

Alphonse de Lamartine – “Graziella”, 1852.

[84]

Vittorio Paliotti – “Storia della canzone

napoletana”, Ed. Newton e Compton, 1992.

[86] de

Bourcard, op. cit.

[87] Vedi

n°135 e nota 26 in “Il periodo liberale dal 1876

al 1887”.

[89]

Barbagallo, op. cit.

[90]

Barbagallo, op. cit.

[91]

Raffaele La Capria – “L’armonia perduta”, 1986.